Die Transformation Ihres Geschäftsmodells gelingt nicht durch radikale Disruption, sondern durch die Etablierung einer organisatorischen Doppelhelix, in der Kerngeschäft und Innovation symbiotisch voneinander profitieren.

- Der häufigste Fehler ist die Vernachlässigung der internen Kultur und die Kannibalisierung von Ressourcen, die das Kerngeschäft schwächen.

- Erfolgreiche Transformationen nutzen parallele Strukturen mit eigenen KPIs und schaffen klare Protokolle für den Wissens- und Ressourcentransfer.

Empfehlung: Beginnen Sie nicht mit einem vollständigen Pivot, sondern bauen Sie eine „Wert-Brücke“ von Ihrem bestehenden Produkt zu einem neuen Service- oder Nutzungsmodell, um Kunden schrittweise zu überführen und Risiken zu minimieren.

Die Forderung nach einer Transformation des eigenen Geschäftsmodells ist für etablierte Geschäftsführer und Strategieverantwortliche allgegenwärtig. Märkte verändern sich rasant, neue Wettbewerber tauchen auf, und die Digitalisierung macht physische Produkte zunehmend austauschbar. Die Angst, das Schicksal von Kodak oder Nokia zu erleiden, ist ein starker Treiber. Doch der Sprung ins Unbekannte birgt eine immense Gefahr: das profitable Kerngeschäft, die „Cashcow“, die das gesamte Unternehmen finanziert, zu destabilisieren oder gar zu opfern.

Die üblichen Ratschläge klingen oft simpel: „Seien Sie innovativ!“, „Gründen Sie eine digitale Einheit!“, „Stellen Sie auf Abo-Modelle um!“. Doch diese Ansätze ignorieren die komplexen Realitäten deutscher Unternehmen, insbesondere im Mittelstand. Eine isolierte Innovationseinheit wird schnell zum Fremdkörper, der um die besten Talente und Budgets mit dem Kerngeschäft konkurriert. Eine überhastete Umstellung auf neue Preismodelle kann treue B2B-Kunden verprellen, die Stabilität und Eigentum schätzen.

Aber was, wenn die wahre Lösung nicht in der Trennung von Alt und Neu liegt, sondern in ihrer intelligenten Verschränkung? Wenn der Schlüssel nicht darin besteht, das Kerngeschäft zu verlassen, sondern es als stabilisierendes Fundament und Startrampe für die Innovation zu nutzen? Dieser Artikel bricht mit der Vorstellung des radikalen Pivots und stellt ein alternatives Paradigma vor: die organisatorische Doppelhelix. Es ist ein Modell der kontrollierten, risikobewussten Transformation, das auf Symbiose statt Kannibalismus setzt.

Wir werden die kritischen Fehler analysieren, die Transformationsprojekte scheitern lassen, und Ihnen dann eine Roadmap an die Hand geben, wie Sie parallel zum laufenden Betrieb neue Geschäftsmodelle aufbauen. Sie erfahren, wie Sie die richtigen Strukturen schaffen, interne Konflikte vermeiden und aus Einmalverkäufen nachhaltige Wertversprechen entwickeln, die Ihr Unternehmen zukunftssicher machen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die anstehende Transformation navigieren können. Die folgende Gliederung gibt Ihnen einen Überblick über die strategischen Bausteine, die wir gemeinsam erörtern werden, um Ihr Geschäftsmodell erfolgreich weiterzuentwickeln.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Weg zur risikobewussten Geschäftsmodell-Transformation

- Warum die meisten Business-Model-Pivots fehlschlagen: die 5 kritischen Fehler?

- Wie Sie parallel zum Bestandsgeschäft ein neues Geschäftsmodell hochfahren?

- Abo-Modell oder klassischer Verkauf: was Ihre B2B-Kunden wirklich bevorzugen?

- Der Fehler, der Ihr Kerngeschäft zerstört, während Sie Neues aufbauen

- Wie Sie eine digitale Business Unit gründen, ohne Ihre Organisation zu spalten?

- Wie Sie von Produktverkauf zu Nutzungsverträgen pivotieren?

- Wie Sie aus einem Einmalverkauf ein kontinuierliches Wertversprechen machen?

- Wie Sie Wert neu definieren, wenn Ihr physisches Produkt austauschbar wird

Warum die meisten Business-Model-Pivots fehlschlagen: die 5 kritischen Fehler?

Der Wunsch, das eigene Geschäftsmodell zu erneuern, ist oft von den warnenden Beispielen einstiger Marktführer wie Kodak oder Nokia getrieben. Diese Unternehmen scheiterten nicht an einem Mangel an Ideen, sondern an der Unfähigkeit, die Transformation intern umzusetzen. Ein „Pivot“, also eine strategische Neuausrichtung, ist weitaus mehr als nur eine neue Produktidee; er ist ein tiefgreifender organisatorischer Wandel, der an fundamentalen Hürden scheitern kann. Die fünf häufigsten Fehler gehen weit über technische Aspekte hinaus und liegen im Herzen der Unternehmenskultur und -struktur.

Ein kritischer Fehler ist die Ignoranz gegenüber der internen Machtbalance. In Deutschland ist die Einbeziehung der Arbeitnehmervertretung kein optionaler Schritt, sondern eine gesetzliche Notwendigkeit und ein strategischer Erfolgsfaktor. Initiativen, die über die Köpfe des Betriebsrats hinweg entschieden werden, sind zum Scheitern verurteilt. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass in Deutschland in der Privatwirtschaft nur 37 % der Beschäftigten durch eine solche Vertretung repräsentiert sind – wo sie existiert, ist ihr Einfluss jedoch signifikant. Eine Transformation erzeugt Unsicherheit, und ohne die Akzeptanz der Belegschaft entsteht Widerstand statt Aufbruchstimmung.

Weitere typische Fehler sind:

- Fokus auf das Produkt, nicht das Geschäftsmodell: Ein digitales Produkt zu entwickeln ist eine Sache. Ein tragfähiges Modell für dessen Vermarktung, Skalierung und Monetarisierung zu schaffen, eine völlig andere.

- Kannibalisierung der Cashcow: Dem neuen Projekt werden die besten Leute und überproportionale Budgets zugewiesen, während das Kerngeschäft, das die Innovation finanziert, vernachlässigt wird.

- Unklare Erfolgskennzahlen (KPIs): Das neue Vorhaben wird an den Effizienz- und Rentabilitätsmassstäben des etablierten Geschäfts gemessen, an denen es in der Anfangsphase nur scheitern kann.

- Kulturelle Arroganz: Das „neue“ Team sieht sich als die Zukunft und blickt auf das „alte“ Geschäft herab, was zu Grabenkämpfen und Wissenssilos führt.

Diese Fehler zeigen, dass ein erfolgreicher Pivot weniger eine Frage der technologischen Brillanz als vielmehr eine des organisatorischen Designs und des Fingerspitzengefühls ist. Es geht darum, die bestehende Organisation nicht als Hindernis, sondern als entscheidenden Wegbereiter zu begreifen.

Wie Sie parallel zum Bestandsgeschäft ein neues Geschäftsmodell hochfahren?

Die Lösung liegt nicht darin, das alte Geschäft abzureissen, um Platz für das neue zu schaffen. Der strategisch klügere Weg ist der Aufbau eines parallelen Geschäftsmodells, das geschützt neben dem Kerngeschäft wachsen kann. Stellen Sie es sich wie eine „GmbH im Koffer“ vor: eine autarke, aber strategisch angebundene Einheit. Dieses Vorgehen minimiert das Risiko für die Cashcow und gibt der Innovation den nötigen Freiraum. Dennoch ist dieser Weg in Deutschland noch unterrepräsentiert; nur 21 % der deutschen Unternehmen betrachten die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle als zentralen Bestandteil ihrer Transformation, was auf eine erhebliche Lücke in der strategischen Umsetzung hindeutet.

Dieser Ansatz erfordert eine klare organisatorische Trennung auf operativer Ebene, aber eine enge Verbindung auf strategischer Ebene. Die neue Einheit benötigt:

- Eigene Führung und Kultur: Um agil und schnell zu sein, muss sie von den bürokratischen Prozessen und der risikoscheuen Kultur des Mutterkonzerns befreit sein.

- Separates Budget und eigene KPIs: Die Finanzierung sollte als strategische Investition mit langfristigen Zielen betrachtet werden, gemessen an Lern- und Wachstumszielen, nicht an kurzfristiger Profitabilität.

- Definierte Schnittstellen: Es müssen klare „Ressourcentransfer-Protokolle“ für den Zugang zu Kapital, Kundenstamm und Expertise aus dem Kerngeschäft etabliert werden.

Ein gutes Beispiel für die Kraft paralleler Modelle sind Plattform-Geschäftsmodelle. Unternehmen wie Salesforce haben gezeigt, wie durch die Orchestrierung von Netzwerken eine enorme Skalierung erreicht werden kann. Speziell für den Mittelstand entwickelte Werkzeuge wie das „Platform Innovation Kit“ helfen dabei, solche mehrseitigen Märkte zu konzipieren und aufzubauen.

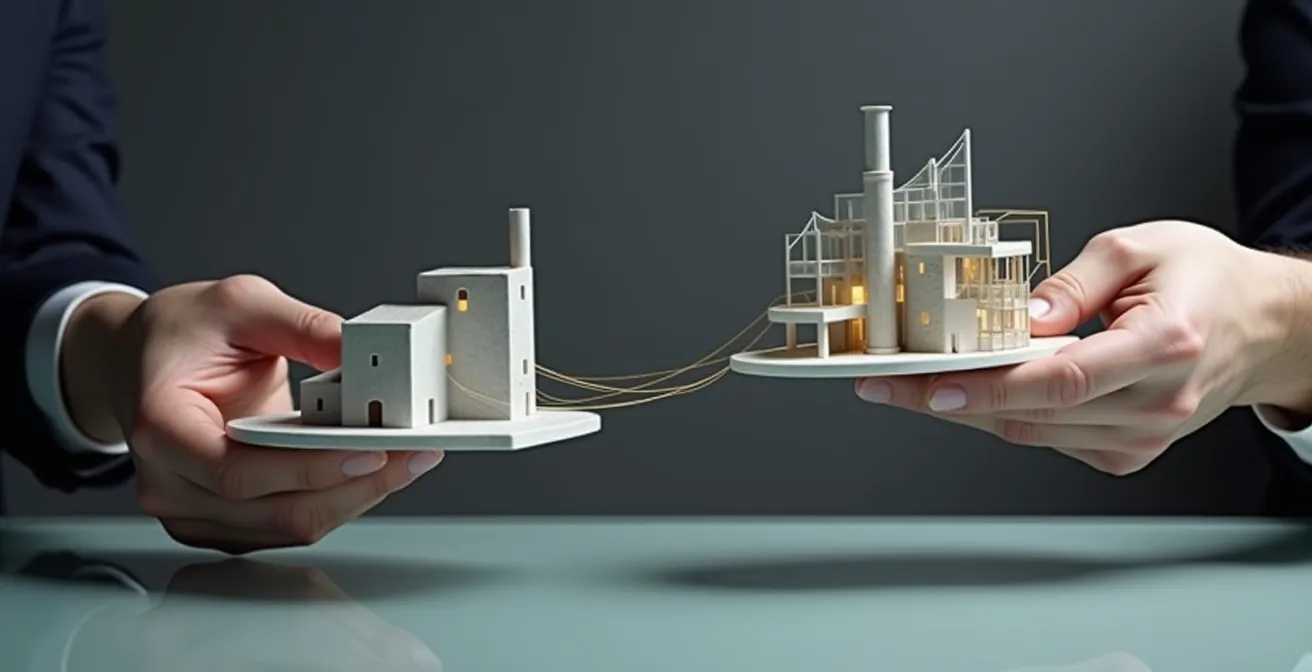

Die Visualisierung zweier verbundener, aber architektonisch unterschiedlicher Gebäude symbolisiert perfekt diese Strategie der „organisatorischen Doppelhelix“: Das solide Bestandsgeschäft (der stabile Bau) und die agile Innovationseinheit (die moderne Struktur) sind durch eine strategische Brücke verbunden, die den Austausch von Werten und Ressourcen ermöglicht, ohne die jeweilige Identität zu gefährden.

Abo-Modell oder klassischer Verkauf: was Ihre B2B-Kunden wirklich bevorzugen?

Eine der häufigsten Weichenstellungen bei der Geschäftsmodell-Transformation ist der Übergang vom klassischen Einmalverkauf zu wiederkehrenden Umsätzen, oft in Form eines Abonnement-Modells. Dieser Schritt verspricht planbare Einnahmen und eine engere Kundenbindung. Doch gerade im B2B-Bereich, wo Investitionsentscheidungen langfristig und oft von konservativen Einkaufsabteilungen getroffen werden, ist die Präferenz nicht immer eindeutig. Die Entscheidung zwischen „Nutzen“ (Abo) und „Besitzen“ (Kauf) hängt stark von der Perspektive und den Prioritäten des Kunden ab.

Beispiele wie Apple mit iTunes oder Nestlé mit Nespresso zeigen, wie durch innovative Modelle, die den Zugang über den Besitz stellen, neue Märkte erschlossen und höhere Margen erzielt werden können. Im B2B-Kontext verlagert sich der Fokus von der reinen Produktfunktion hin zu einem umfassenden Serviceversprechen. Ein Abo-Modell ist attraktiv für Kunden, die Flexibilität, Skalierbarkeit und geringe Anfangsinvestitionen (CAPEX vs. OPEX) priorisieren. Sie zahlen für die Nutzung und profitieren von kontinuierlichen Updates und Wartung. Der klassische Verkauf spricht hingegen Kunden an, die volle Kontrolle, langfristige Abschreibungsmöglichkeiten und Unabhängigkeit vom Hersteller schätzen.

Die folgende Tabelle stellt die entscheidenden Kriterien für B2B-Kunden gegenüber und hilft Ihnen, die Argumente für beide Seiten abzuwägen:

| Kriterium | Abo-Modell | Klassischer Verkauf |

|---|---|---|

| Kapitalbindung | Gering (monatliche Zahlungen) | Hoch (Einmalinvestition) |

| Planungssicherheit | Kalkulierbare Kosten | Unvorhersehbare Wartungskosten |

| Updates & Innovation | Kontinuierlich inklusive | Kostenpflichtige Upgrades |

| Eigentumspräferenz | Nutzung ohne Besitz | Vollständiges Eigentum |

| Flexibilität | Skalierbar & kündbar | Langfristige Bindung |

Die Wahl ist selten ein Entweder-Oder. Eine hybride Strategie kann oft die beste Lösung sein: Bieten Sie das Kernprodukt weiterhin zum Kauf an, aber schaffen Sie darüber eine „Wert-Brücke“ in Form von optionalen Service-Abonnements, zum Beispiel für erweiterte Analysen, prädiktive Wartung oder Premium-Support. So können Sie Ihre bestehende Kundenbasis mitnehmen und gleichzeitig neue, serviceorientierte Umsatzströme erschliessen.

Der Fehler, der Ihr Kerngeschäft zerstört, während Sie Neues aufbauen

Der wohl gefährlichste und subtilste Fehler bei der Transformation ist die interne Kannibalisierung. Während alle Augen auf das glänzende neue Innovationsprojekt gerichtet sind, beginnt das Kerngeschäft – die Cashcow – unbemerkt zu erodieren. Dies geschieht nicht durch mangelnde Umsätze, sondern durch den Aderlass von Talenten, Aufmerksamkeit und Ressourcen. Die besten Mitarbeiter wechseln in die „spannendere“ neue Einheit, das Management verbringt 80 % seiner Zeit mit dem neuen Projekt, das nur 1 % zum Umsatz beiträgt, und die Prozesse im Kerngeschäft werden nicht mehr optimiert. Dies führt zu Demotivation und einem schleichenden Qualitätsverlust.

Reorganisationen sind oft ein Auslöser für diese Entwicklung und erzeugen erhebliche Unruhe in der Belegschaft. Eine Studie zeigt, dass der Wunsch nach einem Betriebsrat in Unternehmen, die eine Reorganisation durchlaufen haben, deutlich höher ist; 28 % der Beschäftigten in solchen Firmen wünschen sich eine Vertretung, verglichen mit 16 % in anderen. Dies ist ein klares Indiz für die Unsicherheit, die solche Transformationsprozesse auslösen und die das Kerngeschäft von innen heraus schwächen kann.

Die Lösung liegt in der Etablierung einer bewussten Innovations-Ambidextrie: der Fähigkeit der Organisation, beidhändig zu agieren. Das bedeutet, das Kerngeschäft auf Effizienz und Optimierung zu trimmen, während die neue Einheit auf Lernen und Wachstum ausgerichtet ist. Ein entscheidendes Werkzeug hierfür ist ein duales KPI-System. Während das Kerngeschäft weiterhin nach Profitabilität und Marktanteil gemessen wird, wird die Innovationseinheit an Meilensteinen, Prototypen und Kundentests bewertet. So wird verhindert, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden und die Innovationseinheit unter unrealistischem Ertragsdruck zerbricht.

Um den „Brain Drain“ aus dem Kerngeschäft zu verhindern und eine positive Dynamik zu erzeugen, sind gezielte organisatorische Massnahmen erforderlich.

Ihr Plan zur Vermeidung des internen Brain Drains

- Rotationsprogramme etablieren: Planen Sie einen regelmässigen und strukturierten Austausch von Mitarbeitern zwischen der alten und der neuen Geschäftseinheit, um Wissenssilos aufzubrechen.

- Parallele Karrierepfade schaffen: Entwickeln Sie attraktive und gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten sowohl im Kerngeschäft (z.B. zum Prozess-Experten) als auch in der Innovationseinheit (z.B. zum Venture-Lead).

- Duale KPI-Systeme implementieren: Definieren Sie unterschiedliche, aber transparente Kennzahlen: Effizienz-KPIs für die Cashcow und Lern-KPIs für das Innovationsprojekt.

- Wissenstransfer institutionalisieren: Benennen Sie dedizierte „Transfer Manager“, deren Aufgabe es ist, den Austausch von Erkenntnissen und Technologien zwischen den Einheiten aktiv zu steuern.

- Vergütungsmodelle transparent kommunizieren: Machen Sie klar, warum die Vergütungs- und Bonusstrukturen in den beiden Einheiten unterschiedlich sein können (z.B. Sicherheit vs. Risiko/Chance) und begründen Sie dies fair.

Wie Sie eine digitale Business Unit gründen, ohne Ihre Organisation zu spalten?

Die Gründung einer separaten Einheit für digitale Geschäftsmodelle ist ein bewährter Ansatz, um Geschwindigkeit und Agilität zu gewährleisten. Doch die grösste Herausforderung besteht darin, diese Einheit so zu gestalten, dass sie nicht zu einem isolierten Satelliten wird, der den Kontakt zum Mutterschiff verliert. Eine Spaltung der Organisation führt zu einer „Wir gegen die“-Mentalität, behindert den Wissenstransfer und gefährdet die langfristige Integration der Innovation in das Gesamtunternehmen. Das Ziel muss eine Einheit sein, die autonom agieren kann, aber kulturell und strategisch andockfähig bleibt.

Der Schlüssel liegt darin, die neue Einheit als Brückenkopf zu verstehen, nicht als Exil. Dies erfordert eine sorgfältige Gestaltung der Schnittstellen und der übergeordneten Governance. Christian Lorenz, Manager des Future Industries Hub in Stuttgart, bringt das Dilemma auf den Punkt:

Bei Corporates gibt es meistens eigene Innovationsabteilungen und sie haben auch die notwendigen Ressourcen. Das Problem ist häufig, dass Strukturen erstarrt sind. Es braucht aber agiles Arbeiten für Fortschritt.

– Christian Lorenz, Manager des Future Industries Hub und Geschäftsführer von CODE_n

Seine Aussage unterstreicht, dass die Lösung nicht nur struktureller, sondern vor allem kultureller Natur ist. Um eine Spaltung zu vermeiden, sollten Sie drei Prinzipien beachten:

- Durchlässige Grenzen: Fördern Sie gezielte Rotationsprogramme. Mitarbeiter aus dem Kerngeschäft, die temporär in der neuen Einheit arbeiten, werden zu wichtigen Botschaftern und Multiplikatoren, wenn sie zurückkehren.

- Gemeinsame strategische Vision: Die Leitung beider Einheiten muss regelmässig zusammenkommen, um die übergeordnete Strategie abzugleichen. Die Innovationseinheit darf kein strategiefreier Raum sein, sondern muss auf die langfristigen Ziele des Gesamtkonzerns einzahlen.

- Externe Partner als Katalysatoren: Besonders für den Mittelstand, dem oft die Ressourcen für eine komplett eigene Einheit fehlen, kann das Outsourcing von Innovationsprozessen eine Lösung sein. Initiativen wie der Future Industries Hub oder Anbieter von „Innovation as a Service“ können als externe Katalysatoren dienen, die neue Methoden und Perspektiven einbringen, ohne die eigene Organisation sofort komplett umbauen zu müssen.

Die Gründung einer digitalen Einheit ist somit ein Balanceakt: Sie benötigt genug Abstand, um eine eigene Kultur zu entwickeln, und genug Nähe, um für das Kerngeschäft relevant zu bleiben und eine Spaltung zu verhindern.

Wie Sie von Produktverkauf zu Nutzungsverträgen pivotieren?

Der Übergang von einem transaktionsbasierten Verkaufsmodell zu nutzungs- oder servicebasierten Verträgen (z.B. „Pay-per-Use“, „Hardware-as-a-Service“) ist ein fundamentaler Wandel des Wertversprechens. Statt eines physischen Guts verkauft das Unternehmen ein Ergebnis, eine Verfügbarkeit oder einen Nutzen. Dieser Pivot ist besonders attraktiv in Märkten, in denen die Digitalisierung stagniert, wie es der Digitalisierungsindex für Deutschland zeigt, der von 110,5 Punkten im Jahr 2022 auf 108,6 Punkte 2023 gefallen ist. Solche Service-Modelle können einen neuen Impuls geben.

Doch dieser Wandel hat weitreichende Konsequenzen, die weit über das Marketing hinausgehen. Er betrifft die Finanzierung, die Bilanzierung und vor allem die rechtliche Gestaltung der Kundenbeziehung. In Deutschland ist die Wahl der richtigen Vertragsform entscheidend, da sie erhebliche steuerliche und haftungsrechtliche Unterschiede mit sich bringt. Ein einfacher Wechsel von einem Kaufvertrag zu einem „Abo“ ist rechtlich unzureichend und riskant.

Die Wahl des Vertragstyps hängt davon ab, was genau dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Die folgende Übersicht zeigt die gängigsten rechtlichen Rahmenbedingungen für Service-Modelle im deutschen Rechtsraum:

| Vertragstyp | Geeignet für | Steuerliche Behandlung | Haftungsrisiko |

|---|---|---|---|

| Mietvertrag | Hardware-as-a-Service | Abschreibung beim Vermieter | Mittel |

| Pachtvertrag | Komplettlösungen mit Fruchtziehung | Steuerlich komplex | Hoch |

| Dienstleistungsvertrag | Software-as-a-Service | Sofort abzugsfähig | Gering |

| Werkvertrag | Output-basierte Modelle | Bei Erfolg | Sehr hoch |

Ein Mietvertrag nach § 535 BGB eignet sich, wenn eine Maschine oder Hardware für einen bestimmten Zeitraum zur Nutzung überlassen wird. Der Kunde zahlt eine Miete, das Eigentum verbleibt beim Anbieter. Ein Dienstleistungsvertrag (§ 611 BGB) ist die richtige Wahl für Software-as-a-Service (SaaS), bei dem eine kontinuierliche Leistung geschuldet wird. Wird hingegen ein konkreter Erfolg versprochen (z.B. „eine Einsparung von X %“), bewegt man sich im Bereich des Werkvertrags (§ 631 BGB), was das Haftungsrisiko für den Anbieter erheblich erhöht. Die Transformation hin zu Nutzungsverträgen erfordert daher eine enge Abstimmung zwischen Vertrieb, Produktentwicklung und Rechtsabteilung.

Wie Sie aus einem Einmalverkauf ein kontinuierliches Wertversprechen machen?

Der grösste Nachteil des klassischen Produktverkaufs ist, dass die Kundenbeziehung oft mit der Auslieferung und Bezahlung endet. Um nachhaltige und widerstandsfähige Geschäftsmodelle zu bauen, muss dieser einmalige Transaktionspunkt in eine andauernde Wertschöpfungsbeziehung umgewandelt werden. Es geht darum, eine „Wert-Brücke“ zu bauen, die über das physische Produkt hinausgeht und den Kunden langfristig an das Unternehmen bindet. Das Produkt wird so vom Endpunkt der Transaktion zum Ausgangspunkt einer Service-Beziehung.

Ein herausragendes Beispiel für diese Transformation ist Amazon Web Services (AWS). Amazon baute ursprünglich eine massive interne IT-Infrastruktur auf, um sein eigenes E-Commerce-Geschäft zu betreiben. Anstatt diese Infrastruktur als reines Cost-Center zu betrachten, erkannte das Unternehmen, dass diese interne Ressource einen enormen Wert für andere Unternehmen darstellte. Durch die Öffnung und Vermarktung als Cloud-Service wandelte Amazon einen internen Kostenfaktor in eine der profitabelsten und dominantesten Cashcows der modernen Wirtschaft um. Dies ist der ultimative Beweis dafür, wie aus einer internen Fähigkeit ein kontinuierliches Wertversprechen für einen externen Markt werden kann.

Die Umsetzung einer solchen Strategie erfordert Kreativität und ein tiefes Verständnis für die Prozesse des Kunden nach dem Kauf. Konkrete Ansätze, um ein kontinuierliches Wertversprechen zu schaffen, sind vielfältig:

- Predictive Maintenance durch IoT: Statten Sie Ihre Produkte mit Sensoren aus, um Betriebsdaten zu sammeln. Bieten Sie Ihren Kunden auf dieser Basis vorausschauende Wartungs-Services an, die Ausfallzeiten minimieren.

- Zertifizierte Schulungsprogramme: Bauen Sie ein Schulungs- und Zertifizierungsangebot rund um Ihr Produkt auf (z.B. vom TÜV zertifiziert). So wird Ihr Unternehmen zum Wissenspartner und Standardsetzer in der Branche.

- Anonymisierte Benchmarking-Reports: Nutzen Sie die gesammelten Betriebsdaten vieler Kunden, um anonymisierte Branchen-Benchmarks zu erstellen. Dieser exklusive Einblick bietet Ihren Kunden einen enormen Mehrwert zur Optimierung ihrer eigenen Prozesse.

- Exklusive Community-Events: Schaffen Sie eine „Community of Practice“, in der sich Ihre Kunden austauschen und voneinander lernen können. Ihr Unternehmen agiert dabei als Moderator und Impulsgeber.

Jede dieser Massnahmen verwandelt einen reinen Produktanbieter in einen unverzichtbaren Partner, dessen Wert weit über die Hardware hinausgeht.

Das Wichtigste in Kürze

- Die Transformation ist kein radikaler Bruch, sondern die Schaffung einer symbiotischen „Doppelhelix“ aus Kerngeschäft und Innovation.

- Interne Kannibalisierung ist die grösste Gefahr. Schützen Sie Ihre Cashcow durch duale KPI-Systeme und klare Ressourcentransfer-Protokolle.

- Der Wert liegt zunehmend im Service, nicht im Produkt. Wandeln Sie Einmalverkäufe durch datenbasierte Dienstleistungen und Community-Building in kontinuierliche Wertströme um.

Wie Sie Wert neu definieren, wenn Ihr physisches Produkt austauschbar wird

Die ultimative Herausforderung für etablierte Industrieunternehmen tritt ein, wenn ihr Kernprodukt – einst Quelle des Stolzes und der Marge – zur Commodity wird. Wenn Qualität und Features von Wettbewerbern leicht kopiert werden können und der Preis zum einzigen Unterscheidungsmerkmal wird, ist das traditionelle Geschäftsmodell am Ende. In diesem Moment reicht es nicht mehr, das bestehende Modell zu optimieren oder um einen Service zu ergänzen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Wert selbst neu definiert werden muss. Der Fokus verschiebt sich endgültig vom „Was“ (dem Produkt) zum „Warum“ (dem Ergebnis, das der Kunde erzielen will).

Ein exzellentes Beispiel für eine strukturierte Herangehensweise an diese Herausforderung liefert der deutsche Technologiekonzern Bosch. Das Unternehmen denkt nicht in einzelnen Innovationsprojekten, sondern in einem strategischen Portfolio, das in drei Horizonte unterteilt ist: „Core“, „Adjacent“ und „Beyond-Core“.

- Core-Innovationen optimieren das bestehende Geschäft und liegen in der Verantwortung der etablierten Business Units.

- Adjacent-Innovationen erschliessen angrenzende Märkte oder Kundengruppen, oft durch die Zusammenarbeit mehrerer Geschäftsbereiche.

- Beyond-Core-Innovationen zielen auf völlig neue, oft disruptive Geschäftsmodelle ab und werden in dedizierten Einheiten mit hoher Autonomie entwickelt, wie zum Beispiel im Mobilitätssektor.

Dieser Ansatz des Risiko-Portfolio-Managements erlaubt es Bosch, das Kerngeschäft effizient zu führen und gleichzeitig systematisch in die Zukunft zu investieren, ohne das eine für das andere zu opfern. Es ist die gelebte Praxis der „organisatorischen Doppelhelix“. Wenn das physische Produkt austauschbar wird, liegt der neue Wert in der Fähigkeit, komplexe Systeme zu orchestrieren, Daten intelligent zu nutzen und dem Kunden ein garantiertes Ergebnis („Outcome“) zu verkaufen statt nur eines Werkzeugs. Es ist die Transformation vom Hersteller zum Lösungsanbieter und letztlich zum strategischen Partner.

Die Transformation Ihres Geschäftsmodells ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung und Neuausrichtung. Indem Sie die vorgestellten Prinzipien der Doppelhelix, des dualen KPI-Managements und der schrittweisen Wert-Brücken anwenden, können Sie diesen Wandel gestalten, ohne Ihre hart erarbeitete Stabilität aufs Spiel zu setzen. Beginnen Sie noch heute damit, diese Strategien in Ihrem Unternehmen zu diskutieren, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.